- Exhibition

- Awards

- Library

- Speech

- edition KHM

- Festival / Award ceremony

- FG exMedia

- FG Film und TV

- FG Kunst

- FG Kunst- und Medienwissenschaften

- Movie screening

- Glasmoog Books

- Glasmoog - Raum für Kunst und Diskurs

- KHM Journal

- Concert

- Cooperation

- LAB Jahrbuch

- LECTURE Reihe

- Teachers elsewhere

- literature

- off topic

- News articles

- Publications

- Job offers

- Study

- TV broadcast

- Event

- all

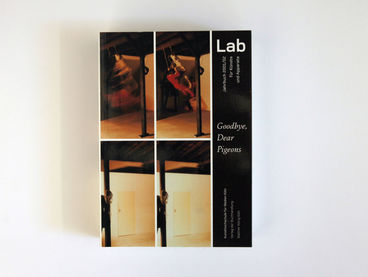

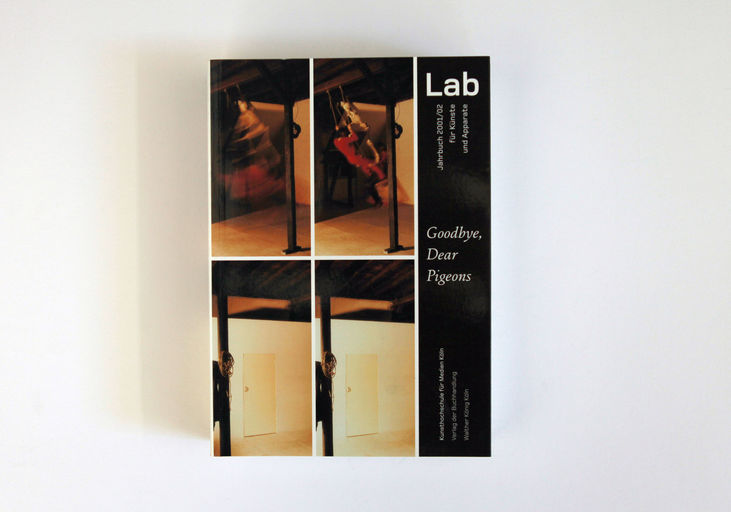

Lab. Jahrbuch 2001/02 für Künste und Apparate

432 Seiten, 83 teils ganzseitige Abb. in S/W und Farbe, 21 x 14,8 cm, Klappenbroschur, Fadenheftung. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2002.

ISBN 3-88375-437-7

Hrsg.: Kunsthochschule für Medien Köln mit dem Verein der Freunde der Kunsthochschule für Medien Köln.

Redaktion: Thomas Hensel, Hans Ulrich Reck, Siegfried Zielinksi.

Editorial

In den Künsten, die in unterschiedlichen Materialformen und mit

diversen Strategien mit der ästhetischen Strukturierung von Zeit befasst

sind, gibt es zwei Protagonisten, die auch durch ihre sprachliche

Formulierungskunst herausragen. Für den kinematographischen Film und

seine Geschichte(n) stellte Jean-Luc Godard im ersten Teil seiner

Histoire(s) du cinéma die unverschämte Forderung auf: »Es ist an der

Zeit, dass das Leben zurückgibt, was es dem Kino gestohlen hat.«1 Nam

June Paik, in dessen künstlerischer Theorie und Praxis die Zeitmodi

fernöstlicher und westlicher Kulturen kollidieren und zu

widersprüchlichen Gebilden verknüpft werden, prägte zur

Kontextualisierung der ersten audiovisuellen Zeitmaschine Videorecorder

die Phrase: »There is no rewind button on the betamax of your life.«2

In beiden provozierenden Phrasen, in derjenigen des passionierten

Kinomachers wie derjenigen des Pioniers elektronisch vermittelter

Performanz, vibriert dieselbe Spannung. Die Zeit der Maschinen und die

Lebenszeit differieren und streiten miteinander. Paik stellt die in Form

von technischen Fragmenten reversible Zeit des Videoapparats einer

irreversiblen Zeit des Lebens gegenüber. Godard treibt diesen Gedanken

durch eine Umkehrung auf die Spitze. Die Maschinenzeit ist bei ihm

bereits in die Lebenszeit eingegangen und hat sie zu durchdringen

begonnen. Das Leben, worunter er die Gesamtheit der alltäglichen

Prozesse versteht, hat das Kino ausgesaugt und von seiner Kraft

profitiert. Jetzt möge es gefälligst die Gegenleistung erbringen.

In der Phase der Musealisierung des traditionellen

Kinematographischen soll der Profiteur in verschwenderischer

Großzügigkeit zur Re-Vitalisierung der verfügbaren Corpi beitragen.

Godard führt in seinen Histoire(s) du cinéma selbst eine Variante vor,

wie dies aussehen kann. In einer gigantischen Montage und Collage von

Fragmenten, die dem Kino entnommen sind, entsteht in elektronischer Form

die Erinnerungsarbeit eines leidenschaftlichen Filmemachers als ein

unendlich variierbares Archiv von Gesten, Gesichtern, Bewegungen,

Artefakten, Beziehungen und Rhythmen, die außerhalb der Apparate nicht

existieren können. Wie in Chris Petits Film über den Filmkritiker und

Maler Manny Farber, Negative Space3, ist die in feinste Partikel

zerlegbare und neu zusammensetzbare Zeit für ein solches Verfahren und

eine solche Ästhetik unabdingbare Voraussetzung. Das elektronische

Medium wird zu einer Möglichkeit, mit den aufgehobenen Mikrostrukturen

filmischer Zeit zu arbeiten, Chronologie und Augenblick in der

Wiederlektüre der Filmgeschichte in ein neues Spannungsverhältnis zu

setzen.

Auch ihre Zeit hat ein Verfallsdatum, aber Maschinen können länger

leben. Der Computerwissenschaftler und Ingenieur Danny Hillis, der die

massiven Parallelarchitekturen heutiger Hochleistungsrechner mit

entwickelte, stellte zum Auslaufen des 20. Jahrhunderts den Prototyp

einer Uhr vor, die im Jahr 2001 in Betrieb genommen werden und für

10.000 Jahre exakt laufen können sollte. Das aufwendige Projekt einer

Gruppe von Techno-Enthusiasten, die sich Long Now Foundation nennt,

tritt mit einem zeit-ökologischen Anspruch auf. Aber im Grunde versuchen

sich seine Protagonisten in grenzenloser Anmaßung. Das Jetzt, die

Gegenwart, soll in die Zukunft hinein gedehnt und damit tendenziell

verewigt werden. Die Vorstellung der Ablage des Verstands für

Generationen künftiger Jahrhunderte in künstlichen, dauerhaft haltbaren

neuronalen Netzen folgt derselben obszönen Idee.

»Unsere Geschlechtlichkeit […] gehört zu einer anderen

Entwicklungsepoche als unser geistiger Zustand« schrieb der polnische

Dichter Bruno Schulz aus dem winzigen Ort Drohobycz, der heute in der

Ukraine liegt, in der Fragmentsammlung seiner »Republik der Träume«4.

Maschinen haben dieses Problem nicht. Sie haben keine Sexualität. Sie

können viel schneller sein als die trägen Bio-Körper. Mit der kleinsten

Einheit digitaler Maschinen, dem bit, kann man zwar rechnen, aber es ist

der sinnlichen Wahrnehmung nicht mehr zugänglich. In zeitlicher

Hinsicht unterläuft es sie. Es wird zur Währungseinheit einer neuen

Ökonomie.

Vom Beginn des 20. bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts hat eine

markante Verschiebung in der Qualität politischer und ökonomischer

Machtbeziehungen stattgefunden, in die Medien involviert sind und die

sie zugleich vorangetrieben haben: von der Verfügung über Territorien

hin zur Verfügung über die Zeit, weniger ihre Ausdehnung betreffend als

ihre Feinstrukturierung, ihre Rhythmisierung, ihre Intensität. In Karl

Marx’ Gesammelten Werken ist das Zitat eines anonymen Zeitgenossen

erhalten, der die Vorstellung von Ökonomie, die dann der Dreh- und

Angelpunkt der Marx’schen Kritik der etablierten bürgerlichen Ökonomie

wurde, auf den Punkt brachte: »Wahrhaft reich ist eine Nation erst, wenn

kein Zins für Kapital gezahlt wird; wenn statt zwölf Stunden nur sechs

gearbeitet wird. Reichtum ist verfügbare Zeit und sonst gar nichts.« In

einer Situation, die Zeit zur wichtigsten Ressource für die Ökonomie,

die Technik, die Kunst erklärt, scheint es weniger darauf anzukommen,

wie viel oder wie wenig Zeit wir haben. Wir müssen vielmehr darauf

achten, wer über unsere Zeit und die der anderen wie verfügt. Das einzig

wirksame Mittel gegen die bittere Melancholie als Grundhaltung

gegenüber der Welt ist die Aneignung beziehungsweise Wiederaneignung der

souveränen Verfügbarkeit über die Zeit, die das Leben und die Kunst

benötigen. Nur so ist Zukunft denkbar – als ein permanentes Ding der

Unmöglichkeit.

In Martina Kudlaceks filmischer Hommage an Maya Deren5 gibt es, die

Zeit betreffend, eine elektrisierende Sequenz. In ihrem Film At Land

(1944) klettert Deren in sehr langsamen Bewegungen vom Meeresstrand über

einen archaischen Treppenbaum in eine Versammlung steifer bourgeoiser

Damen und Herren an einer langen Dinnertafel und kriecht über die weiße

Tischdecke. Im Off ertönt dazu die Stimme der Göttin der

Kino-Avantgarde. Sie reflektiert ihre eigene filmische Poesie und deren

Einbettung in verschiedene Modi des Zeiterlebens und der

Zeitwahrnehmung. Das Besondere ihrer künstlerischen Arbeit bestehe

darin, dass sie einem spezifischen Sinn für das Werden verpflichtet sei

(»sense of becoming«). Dadurch zeichne sich das weibliche Verhältnis zur

Zeit aus. Es sei geprägt durch die ständige Metamorphose innerhalb

einer chrono- und biologischen Kontinuität. Wichtiger als die Frage, was

ist, sei für sie diejenige, was aus dem werden könnte, was ist. Dem

stellt sie den starken männlichen Sinn für das Momenthafte, die

Unmittelbarkeit gegenüber. Der Mann sei eine Kreatur des Jetzt (»a now

creature«).

Siegfried Zielinski, Köln, Juni 2002

- Exhibition

- Awards

- Library

- Speech

- edition KHM

- Festival / Award ceremony

- FG exMedia

- FG Film und TV

- FG Kunst

- FG Kunst- und Medienwissenschaften

- Movie screening

- Glasmoog Books

- Glasmoog - Raum für Kunst und Diskurs

- KHM Journal

- Concert

- Cooperation

- LAB Jahrbuch

- LECTURE Reihe

- Teachers elsewhere

- literature

- off topic

- News articles

- Publications

- Job offers

- Study

- TV broadcast

- Event

- all